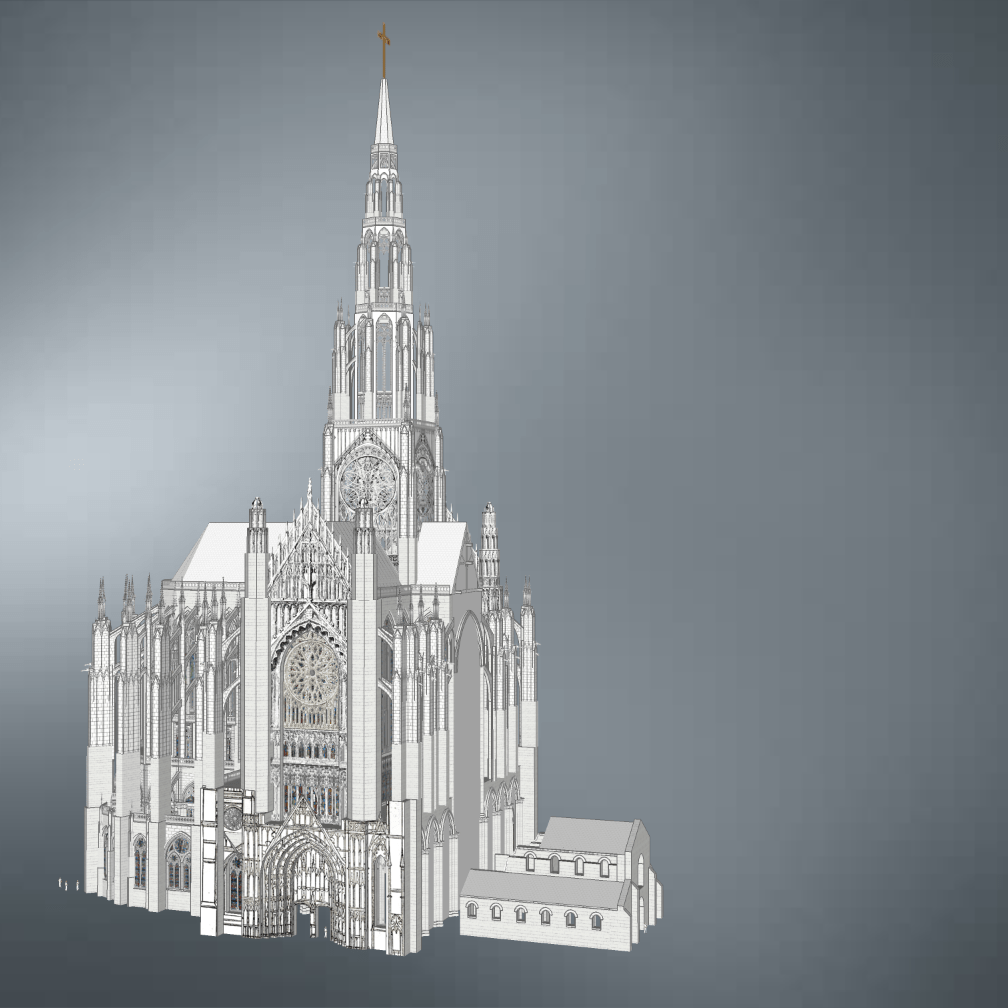

L’ancienne cathédrale est ravagée par un incendie !

C’est un lieu commun pour bon nombre de cathédrales gothiques, leur histoire commence par la destruction de l’ancienne église et bien souvent par un incendie. À Beauvais, c’est en 1225, que l’ancienne cathédrale-église, que l’on nomme aujourd’hui « Basse-Œuvre », est détruite. Plutôt que de reconstruire, l’évêque Milon de Nanteuil choisit de bâtir au nouvel édifice avec le style de l’époque : l’art ogival, encore appelé art français ou gothique. On veut en faire, alors, la plus grande et la plus audacieuse cathédrale de toute la chrétienté !

Début des travaux

Les travaux de construction commencés du côté nord-ouest se continuent du côté sud-ouest aux alentours de 1230. L’édifice s’érige doucement sur des fondations solidement posées sur de la roche dure, située à plus de 10 mètres de profondeur. On utilise pour la construction de la craie, extraite des carrières de Beauvais et de Saint-Martin-le-Nœud.

46 années sont nécessaires pour élever le chœur.

Vers 1240, la base du chœur, tout ce qui est au-dessous de la claire-voie, est achevée. Les travaux se continuent du nord au sud et d’ouest en est. La construction s’élève sans doute un peu plus haut que ce qui était prévu à l’origine.

Vers 1260, le chœur est construit

Consacré, on peut y célébrer les offices. Sa voûte s’élève à près de 47 m, 4 m de plus qu’à Amiens. C’est la plus haute voûte gothique en pierre du monde. Comme la cité céleste de l’Apocalypse, la hauteur est égale à la largeur : 144 pieds royaux.

Une première catastrophe

Après une quinzaine d’années, une catastrophe survient. Un vendredi de novembre 1284, des arcs-boutants se tordent et se rompent, entraînant l’effondrement de la voûte du chœur.

La cathédrale, très haute, dépasse le plateau voisin et donne une forte prise au vent. C’est sans doute une tempête qui a déclenché cette catastrophe. L’abside, qui est renforcée par sa structure en arc, n’a pas beaucoup souffert. La charpente, elle aussi, est restée en place, formant un pont entre l’abside et le côté ouest qui, plus large, avait aussi moins souffert.

La reconstruction

La reconstruction ne s’achèvera que vers 1340. Le chœur sera alors fortement transformé. Par précaution, les travées sont recoupées par de nouveaux piliers intermédiaires, moins larges. On passe ainsi de 3 à 6 travées pour la partie droite du chœur.

L’abside, qui avait déjà des travées étroites, n’est pas modifiée. Les réparations sont longues, et se terminent sans doute aux alentours de 1347.

Vient alors la période sombre de la grande peste, puis de la guerre de cent ans qui voit les armées de Charles Le Téméraire faire le siège de la ville, en 1472. La ville est alors vaillamment défendue par Jeanne Hachette.

150 ans après, les travaux reprennent

150 ans après la réédification du chœur, on peut enfin envisager un transept pour la cathédrale… La paix étant revenue, on décide de compléter l’édifice par un transept. Commencé en mai 1500, ce chef-d’œuvre de l’époque flamboyante, nécessitera 50 longues années pour être construit. Il est vrai que Martin Chambiges, directeur des travaux (lui-même secondé par Jean Vast), a su faire preuve de talent et d’ingéniosité face aux colossales proportions qu’impose déjà le chœur. Les voûtes vont donc être aussi hautes que celles du chœur et même atteindre 48,5 m ! Mais, comme le chœur menace toujours, il faut se contenter de faire dans le solide, en construisant le transept et la nef.

Les travaux commencent ainsi du côté sud, sous la direction de Martin Chambiges. Après la mort de celui-ci en 1532, les travaux se poursuivent au nord avec ses successeurs puis en parallèle des deux côtés.

Une flèche démesurée

Au lieu de prolonger la cathédrale par une nef, ce qui aurait stabilisé l’édifice, on décide de construire une tour lanterne à la croisée du transept (en savoir plus). Achevée en 1569, cette tour, surmontée d’une flèche, atteint 150 m. Elle s’effondre 4 ans plus tard, alors que l’on commençait, à la hâte, la construction de la nef pour stabiliser l’ensemble.

vue artistique de l’intérieur de la tour lanterne.

La cathédrale restera inachevée

On raconte que, faute de moyens pour achever la construction du transept, les travaux se sont arrêtés à une nef réduite à une seule travée. Mais la raison tient aussi, et surtout, au fait que l’élan des grandes constructions gothiques était alors passé de mode, nous sommes en pleine Renaissance.

La Révolution n’épargne pas la cathédrale : en octobre 1793, les sans-culottes la pillent et la saccagent, décapitant notamment les statues. Fort heureusement, certains éléments précieux sont mis à l’abri à temps. L’édifice est alors transformé en « temple de la Raison ». Au XIXᵉ siècle, plusieurs projets de construction de la nef voient le jour, sans aboutir. Finalement, c’est une chance : cette absence de nef nous permet aujourd’hui de conserver une partie de la cathédrale du Xe siècle.

En 1878, la cathédrale s’enrichit d’un véritable joyau : l’extraordinaire horloge astronomique.

Le XXe siècle

La Seconde Guerre mondiale frappe de plein fouet la ville de Beauvais, presque entièrement détruite en 1940, mais la cathédrale subit moins de dégâts que le reste de la cité. De nombreux vitraux anciens ont pu être mis à l’abri à temps. En revanche, le grand orgue, situé à l’entrée sud du déambulatoire, est rendu inutilisable. Il sera complètement reconstruit sur une nouvelle tribune, installée sur le mur ouest, et inauguré en 1979.

Stabilisée un temps, la cathédrale subit, dans les années 1960, le retrait des tirants de fer jugés inesthétiques et inutiles. Vingt ans plus tard, l’apparition de fissures dans le transept conduit à l’ajout en urgence d’un étayage dans les années 90, suivi d’une repose de la structure métallique.

En 2012, de vastes travaux sont entrepris sur la charpente et la couverture du chœur afin de rétablir son étanchéité.

En 2014, l’édifice semble stabilisé ; des capteurs sont alors installés pour en vérifier la solidité avant d’envisager le retrait des étais.

Les travaux en cours

Aujourd’hui, le chantier porte sur la restauration des charpentes, l’amélioration de l’étanchéité du transept, la création de murs coupe-feu sous la toiture et la suppression des étais en bois à l’intérieur du transept. Le programme détaillé est consultable sur le site du Ministère de la Culture.

Le 13 août 2025, l’échafaudage du bras sud du transept est enfin retiré, redonnant toute sa splendeur à l’espace sous les voûtes. La restauration des voûtes de la croisée est en cours, tandis que les travaux dans le transept nord restent à entreprendre.